Доля кибератак на российские организации, совершаемых с целью шпионажа, заметно выросла. По данным портала киберразведки BI.ZONE Threat Intelligence, в 2025 году на шпионские операции пришлось уже 37% атак (против 21% годом ранее). Иными словами, если раньше шпионской была примерно каждая пятая атака, то теперь — уже почти каждая третья.

При этом госсектор остаётся для таких группировок целью номер один. На органы государственного управления приходится 27% атак шпионских кластеров.

Но интерес злоумышленников всё чаще смещается и в сторону науки и технологий. Доля атак на организации, связанные с НИОКР, за год выросла вдвое — с 7% до 14%.

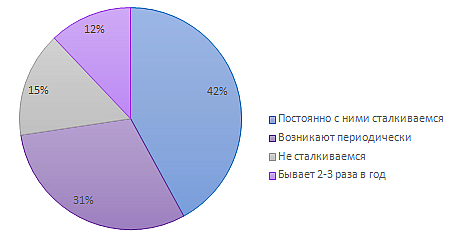

Как отмечает руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин, рост доли шпионских атак почти в полтора раза стал одним из ключевых трендов 2025 года. По его словам, специалисты наблюдают более 100 кластеров, нацеленных на Россию и страны СНГ, и около 45% из них — это именно шпионские группировки.

Интересно, что такие кластеры сильно различаются по уровню подготовки. В одних случаях злоумышленники применяют технически сложные инструменты, но выдают себя плохо составленными фишинговыми письмами. В других — атаки относительно простые, зато адаптированы под локальный контекст и выглядят максимально правдоподобно.

Так, во второй половине декабря 2025 года группировка Rare Werewolf атаковала научно-исследовательское и производственное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Жертве отправили письмо якобы с коммерческим предложением на поставку и монтаж сетевого оборудования — от имени сотрудника научно-производственного центра беспилотных систем.

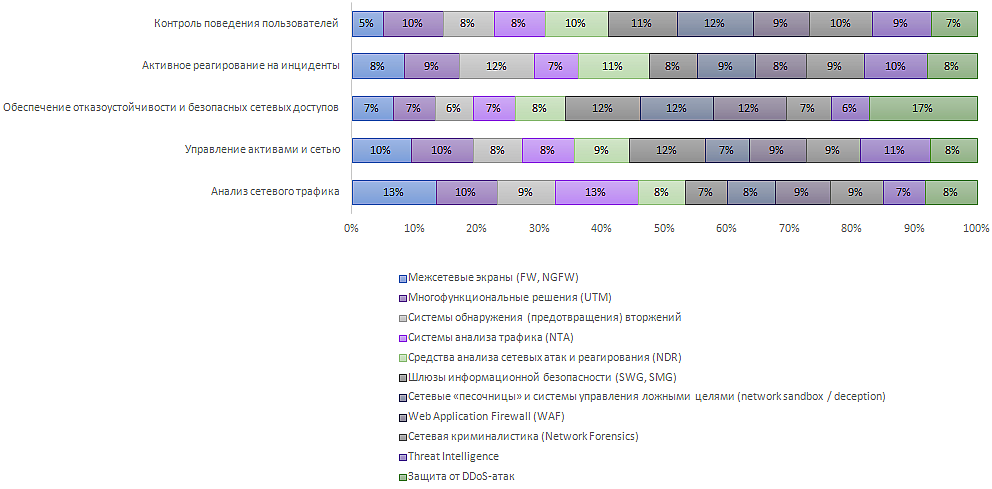

Во вложении не было классических зловредов. Вместо этого использовались легитимные инструменты: AnyDesk для удалённого доступа, 4t Tray Minimizer для скрытия окон и утилита Blat — для незаметной отправки похищенных данных. Такой подход позволяет дольше оставаться незамеченными и обходить системы защиты.

Впрочем, легитимными программами дело не ограничивается. Почти все шпионские кластеры активно применяют зловред собственной разработки. Новые самописные инструменты помогают обходить средства защиты и закрепляться в инфраструктуре на длительное время.

Кроме того, такие группировки, как правило, не стеснены в ресурсах. Они могут позволить себе покупку дорогостоящих эксплойтов, включая 0-day. Ранее специалисты BI.ZONE фиксировали атаки кластера Paper Werewolf, который, предположительно, приобрёл на теневом форуме эксплойт к уязвимости в WinRAR за 80 тысяч долларов.

Судя по динамике, кибершпионаж становится всё более системным и профессиональным — и явно не собирается сдавать позиции.