К 2025 году отечественный рынок серверов и ПАКов достиг зрелости. Эксперты отрасли в живом обсуждении обозначили барьеры перехода и сформировали систему критериев для закупок. В обзоре — концентрированная информация о трендах и практические выводы.

- Введение

- Что относится к российским серверам и ПАКам?

- Что такое ПАК?

- На что обращать внимание при выборе?

- Практика импортозамещения

- Чем хороша ваша техподдержка?

- Самые частые ошибки при планировании и закупке серверного оборудования

- Прогнозы экспертов: что ждёт рынок в 2026 году

- Выводы

Введение

Эпоха импортозамещения в российской ИТ-отрасли вступила в новую, зрелую фазу. Если несколько лет назад главным был вопрос «чем заменить?», то сегодня он трансформировался в «что выбрать для будущего?». Российский серверный рынок 2025 года — это уже не единичные решения, а сформировавшаяся экосистема с собственными процессорами, программно-аппаратными комплексами (ПАК). Но именно это разнообразие и создаёт новую дилемму для руководителей и технических специалистов.

Стратегический выбор между универсальными серверами и специализированными ПАКами требует понимания не только текущих задач, но и долгосрочных целей цифровизации. От этого решения зависит масштабируемость, эффективность и технологическая независимость ИТ-инфраструктуры предприятия.

Рисунок 1. Эксперты в студии AM Live

Участники эфира:

- Константин Рябкин, руководитель направления серверных решений, директор департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы Джет».

- Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования «К2Тех».

- Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем, «Гравитон».

- Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Скала^р» (Группа Rubytech).

- Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса, «Тринити».

Ведущий и модератор эфира — Руслан Иванов, продуктовый директор, Cloud.ru.

Что относится к российским серверам и ПАКам?

Михаил Гилязов привёл Постановление Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 г. Оно даёт конкретные критерии, по которым радиоэлектронное оборудование определяется отечественным. Есть общий каталог продукции ОКПД-2 — это открытый реестр, в который включено отечественное радиоэлектронное оборудование, прошедшее проверку Торгово-экспертной палаты и получившее заключение Минпромторга.

В 2023 году была добавлена группа кодов «Программно-аппаратные комплексы». Минпромторг прорабатывает программу углубления уровня локализации российского оборудования. По этой программе через определённые промежутки времени проходной балл увеличивается, что стимулирует рост производителей.

Михаил Косцов добавил, что есть много отечественных производителей, которые не входят в реестр Минпромторга и представляют оборудование западных производителей под российским брендом, оказывая техподдержку для него. Это тоже востребовано среди заказчиков, но не является отечественным, чего вендоры обычно и не скрывают.

Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования К2Тех

Александр Фильченков объяснил, как компании попадают в список Минпромторга. Для этого существует специальная балльная система: продукт должен набрать достаточное количество баллов, соответствуя определённым критериям. Дополнительно работает программа маркировки, которая позволяет отследить, был ли каждый модуль и готовое изделие произведено на территории России.

Важно понимать разницу: постановление Правительства — это долгосрочная стратегия развития отрасли, а реестр Минпромторга — просто текущий список соответствующей ей продукции. При этом реестр — не статичный перечень: если продукт со временем перестаёт соответствовать установленным требованиям, его из списка удалят. Такой механизм обеспечивает постоянный контроль качества и соответствия.

Константин Рябкин рассказал, что много российского оборудования производится или собирается на территории РФ — верхнеуровневая печать плат, изготовление корпусов, модулей памяти, SSD-дисков, райзеров (устройств для подключения видеокарты к материнской плате). Решающие баллы для попадания в реестр Минпромторга даёт именно отечественная разработка, дизайн и документация, а не полная локализация всех компонентов.

В первом опросе выяснилось, каков текущий статус внедрения российских серверов и доверенных ПАКов в компаниях: уже используют в продакшене — 41 %, пока не планируют переход — 35 %, тестируют отдельные конфигурации — 18 %, планируют в течение 6–12 месяцев — 6 %.

Рисунок 2. Каков текущий статус внедрения российских серверов и/или доверенных ПАКов в вашей компании?

Что формирует российский рынок серверов и ПАК

Александр Фильченков рассказал про специальный классификатор, который содержит коды серверов, систем хранения данных, ПАКов. Есть основной базовый код и дополнительные, по которым можно определить спецификацию использования устройства. Общий рынок на протяжении двух лет составляют порядка 150–170 тысяч устройств. На сегодняшний момент, по словам замминистра промышленности и торговли, 52 позиции серверной техники поставляется из реестра Минпромторга.

Константин Рябкин объяснил, как происходят изменения спроса на отечественные и зарубежные решения. В начале 2023 года многие ждали разрешения ситуации и возврата к «старому», но к концу года начали резко закупать всё, что продавалось. В конце 2023 года на рынке было около 25–30 % реестрового оборудования. В конце 2024 — 45 %. До сих пор спрос растёт: возможно, к концу 2025 года будет около 60 % из реестра, а в следующем — 70 %.

Константин Рябкин, руководитель направления серверных решений, директор департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы Джет»

Михаил Косцов поясняет, что в коммерческом секторе компании свободны в выборе оборудования в отличие от госсектора. Многие бизнесы продолжают закупать технику через параллельный импорт, поскольку их устраивают проверенные технологии, а переход на российские решения часто оказывается дороже из-за меньших объёмов производства и более высоких затрат.

Сергей Овсянников добавил, что коммерческие компании пока могут находиться на том железе, которое для них удобно. Если они десятилетиями строили инфраструктуру на оборудовании западных вендоров, то по понятным причинам не захотят переходить на российское — нужно переучивать штат администраторов, встраивать новое оборудование и менять всю инфраструктуру.

Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса, Тринити

Что такое ПАК?

Сергей Овсянников: «Программно-аппаратный комплекс — это комплекс вычислительной инфраструктуры, который направлен на выполнение задачи. Это определённая часть софта, протестированная и настроенная на максимально быстрое завершение задачи».

Михаил Гилязов: «Программно-аппаратный комплекс — это продукт, который сочетает в себе аппаратные платформы и софтверную часть, и в совокупности он даёт эффект больший, чем эти продукты по отдельности».

Александр Фильченков: «Программно-аппаратный комплекс — это совокупность аппаратных и программных решений, полностью совместимых друг с другом и выполняющих строго определённую задачу, которая нужна заказчику».

Михаил Косцов: «ПАК решает какую-то инфраструктурную задачу. ПАКом может быть телефон, коммутатор и т. д.».

Константин Рябкин: «ПАК — это базовая единица, к которой можно добавлять дополнительные сервисы».

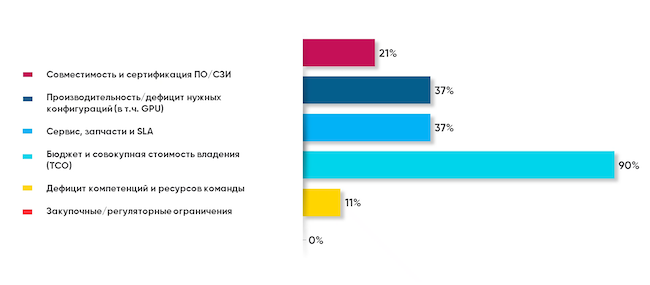

Второй опрос показал, что больше всего мешает переходу на российские серверы/ПАКи? (мультивыбор):

- Бюджет и совокупная стоимость владения (TCO) — 90 %.

- Производительность/дефицит нужных конфигураций (в т. ч. GPU) — 37 %.

- Сервис, запчасти и SLA — 37 %.

- Совместимость и сертификация ПО/СЗИ — 21 %.

- Дефицит компетенций и ресурсов команды — 11 %.

Рисунок 3. Что больше всего мешает переходу на российские серверы/ПАКи? (мультивыбор)

На что обращать внимание при выборе?

Константин Рябкин считает, что нужно смотреть на качество оборудования, совместимость с операционными системами и системами виртуализации. Если есть совместимость и она проверена вендорами, на это стоит обратить внимание. Если нет подтверждения, то нужно задаться вопросом, как это проверить быстро. На сайтах вендоров выкладывается информация, что и как тестировалось, производители ПО и оборудования публикуют сертификаты. Можно спросить у интегратора или партнёра, проводили ли они тестирование.

Михаил Косцов: «Мы за последний год тестировали гипотезу, является ли отечественное оборудование по производительности таким же, как западное, проверяли на одной и той же конфигурации. Последние 10 тестирований брали сервер четвёртого поколения, тестировали российский, затем ту же конфигурацию переводили в сервер от Dell, сверяли по бенчмаркам. Все тесты подтвердили, что они одинаковые, нет никаких гэпов в производительности. При выборе, помимо техподдержки, нужно обращать внимание на управляемость».

Михаил Гилязов добавил, что есть масса деталей, которые находятся глубже, чем объём SSD и количество планок оперативной памяти, ядер в процессоре. Даже если представить, что это всё идентично, возникает вопрос, как построена серверная платформа: какой используется контроллер, по каким каналам подключён, как разведена плата и тому подобное. Это влияет на количество операций ввода-вывода.

Если говорить о задачах общего назначения с низкой или средней нагрузкой, разница будет незаметна. Как только нагрузка повысится, производительности может быть недостаточно. При выборе нужно смотреть на глубокий сайзинг, результаты тестирования платформы, разговаривать с производителями.

Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Скала^р» (Группа Rubytech)

Александр Фильченков напомнил, что вендор несёт ответственность за оборудование, а сервис — это дополнительное условие, которое может получить заказчик. Сервер — это счётная машина без каких-либо дополнительных функций. ПАК, получившийся при установке операционной системы, среды виртуализации и приложений, — это решение, которое должно поддерживаться в течение длительного времени.

Практика импортозамещения

Константин Рябкин: «В 2023 году обратился заказчик, которому нужны были серверы с DC-питанием. На тот момент на рынке такого ни у кого не было. Пройдясь по вендорам, обнаружили проблему, что не все вендоры готовы меняться и кастомизировать продукты под заказчика. Нашёлся один вендор, который согласился, в течение двух недель разработал документацию. Провели тестирование, и в течение 1–1,5 месяцев для заказчика было готово решение, которое до сих пор у него работает. После этого на рынке стало появляться всё больше вендоров, которые предлагают DC-питание».

Александр Фильченков: «Часто заказчики говорят, что они привыкли, например, к RedFish, и хотят, чтобы в их системе мониторинга всё работало точно так же. Банковский сектор работает, как правило, на Zabbix. Мы первые, кто разработал его готовые шаблоны, которые можно скачать с сайта к каждой модели. Все хотят, чтобы был такой сервис. У банковских и страховых компаний есть собственные требования к ИБ, которые тоже успешно реализуются.

Сколько нужно времени закладывать на проектирование и планирование миграции? Проектирование новой инфраструктуры, её апробация, построение занимает больше времени, чем сама миграция. Проектирование, сайзинг, построение тестового и боевого контуров занимает месяцы, а сам процесс миграции укладывается в дни. Но всё зависит от объёмов компании».

Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем, «Гравитон»

Чем хороша ваша техподдержка?

Сергей Овсянников: «Мы решаем проблемы не только с нашим оборудованием, но и стараемся решить проблемы, которые возникают на стыке софта с железом».

Михаил Гилязов: «Наша продукция задействована в комплексных проектах, и часто осуществляется комбинированный сервис с партнёром, который реализует проект и закрывает первую линию, подключая нас для решения более квалифицированных проблем. Есть стандартные сервисные пакеты с базовым SLA, а также с высадкой эксплуатационной команды в инфраструктуру заказчика. Это вопрос, обсуждаемый на проектном уровне».

Александр Фильченков: «Требования к сервисному обслуживанию оборудования напрямую зависят от критичности задач заказчика. Например, при использовании нашей техники для обеспечения голосования в единый день выборов мы обязаны предоставить инженера с запасными компонентами в дата-центрах на время проведения мероприятия. Для программно-аппаратных комплексов ключевым параметром становится гарантированное восстановление в течение 24 часов — это принципиально важно для бизнеса».

Михаил Косцов: «Мы работаем с вендорами над усилением их сервисной поддержки, чтобы сокращать сроки гарантированного ремонта и время выезда инженеров. Хотя большинство производителей предлагает хороший сервис, в особо критичных случаях не все готовы соблюдать строгие SLA — здесь мы выступаем посредником, помогая достичь нужных заказчику условий».

Константин Рябкин: «У заказчиков нет моновендорной инфраструктуры, и поддержка от одного вендора им часто не интересна. Им нужна комплексная поддержка от интегратора или поставщика. Вендор выполняет функцию второй линии, когда нужны запчасти, прошивки, глубокая экспертиза. Очень удобно работать с российскими вендорами, когда сотрудники находятся в доступности».

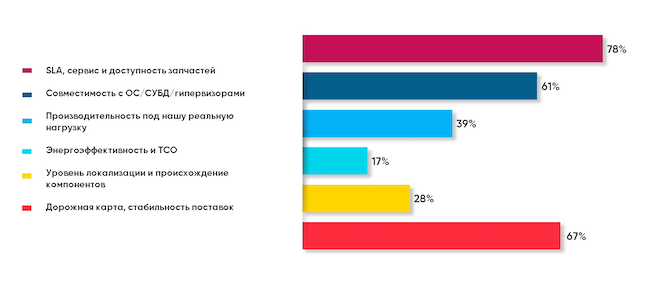

В третьем опросе зрители поделились, что для них главное при выборе российского сервера/ПАКа? (мультивыбор):

- SLA, сервис и доступность запчастей — 78 %.

- Дорожная карта, стабильность поставок — 67 %.

- Совместимость с ОС/СУБД/гипервизорами — 61 %.

- Производительность под нашу реальную нагрузку — 39 %.

- Уровень локализации и происхождение компонентов — 28 %.

- Энергоэффективность и TCO — 17 %.

Рисунок 4. Что для вас главное при выборе российского сервера/ПАКа? (мультивыбор)

Самые частые ошибки при планировании и закупке серверного оборудования

Константин Рябкин в качестве частой ошибки назвал некомпетентность сотрудников, которые готовят техническое задание. Иногда они не знают рынка, не понимают, какие нужны параметры, составляют ТЗ некорректно.

Михаил Гилязов заметил, что не каждый заказчик обладает экспертизой превращения бизнес-требований в язык технических параметров. Есть моменты, которые физически невозможно отразить в ТЗ — то, что скрыто внутри платформы. Можно купить на конкурсе более дешёвую платформу, которая формально будет удовлетворять всем требованиям ТЗ, но на требуемые показатели производительности она не выйдет.

Михаил Косцов обратил внимание на две типичные ошибки планирования. Во-первых, компании часто затягивают конкурсные процедуры до ноября, когда физически невозможно получить и внедрить оборудование до конца года. Во-вторых, при закупке сложных систем вроде ПАК больших данных заказчики иногда приобретают только основное оборудование, упуская вспомогательные компоненты: операционные системы, службы каталогов и инфраструктурные сервисы. В результате реализация проекта затягивается и требует вдвое больше времени и бюджета, чем планировалось изначально.

Руслан Иванов привёл пример ошибки в составлении технического задания. Заказчик получил партию серверов, где оказались SSD разных производителей, что не было запрещено в конкурсной документации. Однако в реальности настройки проекта оказались несовместимы с одним из типов накопителей. Формально поставщик выполнил все условия контракта, но оборудование не может быть использовано по назначению.

Руслан Иванов, продуктовый директор, Cloud.ru

Прогнозы экспертов: что ждёт рынок в 2026 году

Михаил Косцов: «Появится больше решений серверного оборудования на четвёртом-пятом поколениях, а также на шестом и MD. Мировая доля MD растёт, в России это тоже будет актуально. Решения под ИИ — платформы с видеокартами, они уже сейчас есть, но больший отклик у заказчиков в следующем году получат российские решения. В следующем году должно быть понятно, как гарантировать, что доверенный ПАК, приобретаемый сейчас, будет удовлетворять требованиям регулятора через несколько лет. Специализированные ПАК, решающие узкую задачу и дающие функциональные возможности, которые нельзя собрать по отдельности — в этом видится точка роста в продажах. ПАК под ИИ — этот рынок точно будет расти».

Сергей Овсянников: «Трендовые направления — ИИ, информационная безопасность. Количество серверного оборудования слишком большое для России, эта ситуация неминуемо приведёт к объединениям, кто-то, возможно, уйдёт с рынка».

Александр Фильченков: «Мы делаем всё возможное, чтобы было максимальное использование российских элементов, но даже силовые элементы, которые есть сейчас, доступны не на том уровне технологических процессов. В первую очередь необходимо отстраивать технологические процессы в производстве микроэлектроники. В любом случае российские процессоры будут активно использоваться и станут доступны широкому рынку».

Михаил Гилязов: «Выйдет в широкую эксплуатацию четвёртое-пятое поколение платформы, появится диверсификация более низших платформ, локализация 4-процессорных. Появится некоторый спектр предложений на GPU-платформы. Будет диверсификация по графическим процессорам, будут активно предлагаться и задействоваться китайские сопроцессоры. Платформы на шестом поколении в коммерческой доступности появятся к концу 2026 года. Возможно, под перестройку ряда ЦОДов будут шире использоваться OCP-решения. Сегмент ПАК будет продолжать расти, он пойдёт в финансовый и конструкторский секторы, промышленность. Будет развиваться конструктивная безопасность и внедрение ИИ».

Константин Рябкин: «Будет большая конкуренция, сложная ситуация в ценообразовании. Потребитель будет формировать рынок».

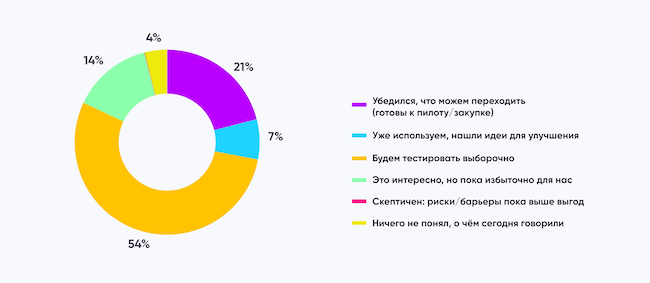

Финальный опрос показал, как изменилось мнение зрителей о российских серверах/ПАКах после эфира: будут тестировать выборочно — 54 %, убедились, что могут переходить (готовы к пилоту/закупке) — 21 %, считают пока избыточным для себя — 14 %, уже используют, нашли идеи для улучшения — 7 %.

Рисунок 5. Как изменилось ваше мнение о российских серверах/ПАКах после эфира?

Выводы

Российский рынок серверов и ПАКов перестал быть полем для вынужденной замены и превратился в пространство для стратегического планирования. Как показало обсуждение, выбор между сервером общего назначения и специализированным ПАКом перестал быть дилеммой «что лучше», уступив место более прагматичному вопросу «для какой задачи». Ключевым трендом становится не слепая гонка за локализацией, а взвешенная оценка таких факторов, как реальная производительность под нагрузку, комплексность сервисной поддержки и долгосрочная дорожная карта вендора.

Опыт экспертов однозначно свидетельствует: успех миграции кроется в тщательном предпроектном анализе и тестировании, которое занимает куда больше времени, чем сама закупка и установка оборудования. При этом главными союзниками заказчика становятся глубокий сайзинг и открытый диалог с производителями, позволяющий избежать фатальных ошибок в ТЗ.

Рынок ждёт дальнейшая консолидация, усиление конкуренции и выход на новый уровень зрелости — с диверсификацией процессорных платформ, появлением решений для ИИ и чётким определением будущего доверенных ПАКов. Таким образом, 2026 год станет для российских компаний временем прагматичного выстраивания гибридных инфраструктур, где место найдётся как проверенным серверам, так и узкоспециализированным комплексам, обеспечивающим цифровой суверенитет без потери в эффективности.

Телепроект AM Live еженедельно приглашает экспертов отрасли в студию, чтобы обсудить актуальные темы российского рынка ИБ и ИТ. Будьте в курсе трендов и важных событий. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. До новых встреч!