Цифровой суверенитет начинается с технологий хранения данных. Как сегодня выглядит ландшафт российских СХД и насколько они готовы к нагрузкам современного бизнеса? Эксперты обсудили особенности выбора, внедрения и перспективы развития отечественных решений.

- Введение

- Тенденции рынка 2025

- Как выбрать решение?

- Совместимо ли СДХ с задачами ИИ и ML

- Блиц: почему заказчики должны выбрать ваш продукт?

- Прогнозы экспертов: как будут развиваться продукты?

- Выводы

Введение

Эпоха глобальной цифровизации неожиданно столкнулась с суровой реальностью геополитики. Когда понятия «цифровой суверенитет» и «импортозамещение» превратились из теоретических концепций в насущную необходимость, вопрос выбора технологической основы для бизнеса и государства встал особенно остро. В центре этого вызова оказались системы хранения данных — цифровой фундамент, от которого зависит работа всего: от банковских операций и государственных услуг до промышленного производства.

Российский ИТ-рынок переживает беспрецедентную трансформацию, и сегодня от выбора, внедрения и будущего развития отечественных средств хранения данных (СХД) зависит не только эффективность, но и сама технологическая независимость страны. Эксперты попытались разобраться в новом ландшафте российских СХД, оценить их зрелость и наметить векторы развития в условиях быстро меняющегося мира.

Рисунок 1. Эксперты в студии AM Live

Участники эфира:

- Михаил Порошин, руководитель направления по развитию систем хранения данных, NIMBUS.

- Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов, компания АЭРОДИСК.

- Артём Калашник, руководитель направления развития СХД, Fplus.

- Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования К2Тех.

Ведущий и модератор эфира — Илья Шабанов, генеральный директор «АМ Медиа».

Тенденции рынка 2025

Михаил Косцов рассказал, что за последние 3,5 года этот рынок сильно развился. В 2022 году были преимущественно софтовые решения, сейчас стало больше аппаратных, причём они повысили свой уровень надёжности и функциональности. Очень сильно вырос софт: если раньше это были гиперконвергентные решения, которые появились ещё в начале импортозамещения в 2014 году, то сейчас многие пошли в объектные и программно-определяемые хранилища (SDS). Появляются решения, о которых раньше рынок не задумывался, например, для оптимального хранения резервных копий. Рынок высококонкурентный, заказчикам есть из чего выбирать.

Госзаказчики могут использовать только решения из реестра Минпромторга, которые полностью отечественные, имеют сертификат и внесены в реестр, что подтверждает их российское происхождение. На рынке также есть решения, которые не занесены в реестр, но реализуются под российскими брендами — это перелицовка западных решений, тем не менее они предоставляют качественную техническую поддержку.

Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования К2Тех

Александр Калинин добавил, что с 2022 года появилось окно возможностей, которым производители пытаются воспользоваться. Основной прорыв, который произошёл на рынке — заказчики стали чётче понимать нюансы регуляторики, ответственности и последствий выбора того или иного решения. Никто не будет обманывать заказчика, всем важна репутация, все реализуют проекты единой командой «вендор — интегратор — заказчик». В этом контексте стоит отметить, что осознанность заказчиков растёт, они чётко понимают, что им нужно и зачем.

Михаил Порошин напомнил, что есть нормативно-правовые документы, по которым определённые сегменты инфраструктуры необходимо размещать на реестровом оборудовании. Нужно работать от запроса заказчика. Многие из них привыкли к тому, что критическая информационная инфраструктура (КИИ) размещается на отказоустойчивом железе с поддержкой и сервисом. На российском рынке с этим пока есть проблемы.

Илья Шабанов заметил, что многие идут в сторону параллельного импорта. Но есть КИИ, для которых действуют Федеральный закон №187 от 26.07.2017, указ президента №166 о переходе на российское ПО до января 2025 года. Есть Постановление Правительства №1912 от 14.11.2023, которое регламентирует до 2030 года заменить оборудование в государственных информационных системах (ГИС). Законодательных драйверов много, но что ещё помимо этого может привлечь заказчиков к российским решениям?

Илья Шабанов, генеральный директор «АМ Медиа»

Александр Калинин ответил, что многие заказчики не обязаны покупать реестровое оборудование, но всё равно выбирают российские решения. Их привлекает сервис, экосистемность, возможность выстраивать контакт с производителем.

Артём Калашник считает, что российские заказчики довольно требовательны — они более уникальные, и у каждого системный ландшафт не похож на другого. У каждого есть набор специфических требований. Ни один западный производитель не будет под них подстраиваться, так как этот рынок слишком маленький. Российские производители слышат пожелания и готовы учитывать потребности клиентов.

За последние 3–4 года сделан значительный шаг в сторону стабилизации существующих решений, появилось много производителей железа. В ближайшие месяцы или год реально увидеть серверы X6 поколения от российских производителей, которые внесут их в реестр. Повысилось качество софтверного обеспечения, по многим параметрам российский интерфейс стал удобнее западного, так как у нашего производителя больше гибкости в развитии и мы имеем более короткую цепочку от пользователя до разработчика.

Артём Калашник, руководитель направления развития СХД, Fplus

Михаил Косцов добавил, что западные вендоры шли этим путём десятилетия, у них большой багаж legacy (наработок), который нужно поддерживать, так как это ядро их системы. Российские производители могут перенять опыт проб и ошибок западных вендоров. При этом они, понимая, что нужно заказчикам и на что делать упор, пишут с нуля.

Как выбрать решение?

Михаил Порошин предложил разделить рынок на решения для малого, среднего бизнеса и High End (самые дорогие и высококлассные). На рынке малого бизнеса российских решений более, чем достаточно, туда можно записать и SDS-решения. На среднем уровне решений заказчик более требовательный, здесь нужна отказоустойчивость — не должно быть единой точки отказа, все элементы системы должны быть задублированы. Самый большой пробел на данный момент в энтерпрайзе (решениях для большого бизнеса или государственных компаний).

Артём Калашник считает, что СХД — это один из самых сложных продуктов на рынке ИТ. Он в себе интегрирует все наработки этой сферы: нужен хороший сервер, процессоры, математика. Не имея своих продуманных алгоритмов дедупликации или используя опенсорс, невозможно создать High End, даже до среднего уровня сложно дотянуть. Стандартные опенсорсные библиотеки, которые используются большинством производителей, на данный момент показывают результаты вдвое хуже, чем у ведущих производителей.

Только спустя несколько лет получается достаточно отшлифованный математический алгоритм, который после этого нужно качественно запрограммировать. При разработке нужно учитывать, что оборудование меняется, вместе с развитием аппаратуры необходимы доработки алгоритмической базы.

Александр Калинин уверен, что в зависимости от сценариев использования оборудования, от критичности данных, требований по работе оборудования с данными, может подойти любое решение. Но нужно чётко понимать разницу между ними и ответственность за хранение данных в конкретном решении.

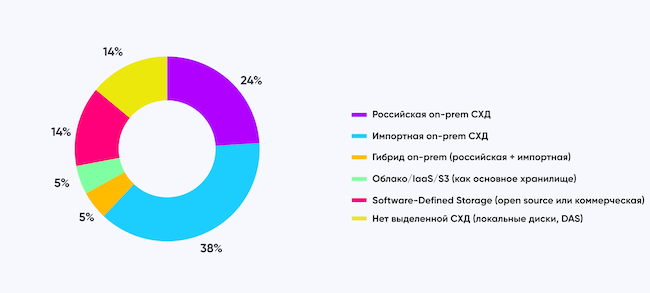

В первом опросе выяснилось, какую систему хранения данных зрители используют как основную:

- Импортная on-prem СХД — 38 %.

- Российская on-prem СХД — 24 %.

- Software-Defined Storage (open source или коммерческая) — 14 %.

- Нет выделенной СХД (локальные диски, DAS) — 14 %.

- Гибрид on-prem (российская + импортная) — 5 %.

- Облако/IaaS/S3 (как основное хранилище) — 5 %.

Рисунок 2. Какую систему хранения данных вы используете как основную?

Основные типы задач и оптимальные решения для них

Михаил Порошин выделил следующие задачи: резервного копирования (приоритет на запись, а не на чтение), размещения баз данных (некий баланс на запись и чтение, производительность, отказоустойчивость), задачи виртуализации (применяются системы хранения данных для VDI-инфраструктур, где размещаются жёсткие диски виртуальных машин пользователей).

Первое, с чего стоит начинать — это сценарий применения системы. Дальше идёт техника: какими frontend-портами они будут подключаться в инфраструктуру, сколько есть свободных юнитов, планируется ли масштабируемость. Необходимо понимать технику и потенциал роста инфраструктуры, чтобы все возможности масштабирования заложить при проектировании системы. Нужно оценивать, насколько это критичные данные.

Михаил Порошин, руководитель направления по развитию систем хранения данных, NIMBUS

Илья Шабанов заметил, что сейчас много требований законодательства, которые заставляют организации хранить всевозможные данные об активности пользователей. Это большие массивы. На запись должны быть высокие скорости, но часто обращаться к этим данным не приходится. Что подходит под такие задачи?

Артём Калашник ответил, что при любой попытке решить, какой путь выбрать, нужно исходить из общей задачи. Какую боль заказчика нужно решить? Что ему нужно? Потом выбираем, какими инструментами и технологиями это можно сделать. Только на этом уровне можно определить конкретные требования для систем хранения данных. Далее есть огромное поле для экспериментов, как можно обеспечить целостность данных, доступность, где будут храниться бэкапы, на каком уровне будет обеспечиваться целостность.

Дальше нужно думать о логической целостности. Это можно делать на стороне СХД путём разного вида снимков, теневых копий, софта. Должна быть сервисная консалтинговая группа, которая посоветует, как лучше сделать. После того как предложены решения можно выбирать из конкретных СХД. После формирования этих требований всё равно остаётся гибкость в выборе формата решения: on-premise, облачное, объектное.

Михаил Косцов добавил, что СХД должна наиболее оптимальным образом решать задачу заказчика, но вопрос её постановки всегда расплывчатый, не всегда удаётся докопаться до истины.

Во втором опросе зрители поделились, что является для них главным критерием при выборе системы хранения данных: надёжность и отказоустойчивость — 73 %, стоимость и техподдержка — 20 %, безопасность — 7 %.

Рисунок 3. Что является для вас главным критерием при выборе системы хранения данных?

Как заказчику выбрать конкретную модель?

Михаил Порошин рассказал, что пока выбор делается с помощью опросного листа. Этому уделяется огромное внимание. У NIMBUS уже есть конфигуратор на хранилище, но пока он не в общем доступе и проходит тестирование. На основе логики этого конфигуратора делается сайзер. Этот инструмент будет автоматически рассчитывать конфигурацию, учитывая производительность каждого типа дисков (IOPS), рекомендуя оптимальные решения по отказоустойчивости и подбирая накопители, исходя из профиля нагрузки и сценария использования. Изначальная задача — защита от сбора неработоспособной конфигурации.

Артём Калашник считает, что этот гигиенический минимум должен быть у любого производителя, когда по вводным IOPS (Input/Output Operations Per Second, метрика производительности СХД) и latency (время ожидания сети) обеспечивается работоспособная конфигурация. Не имея такого решения, нельзя выходить на рынок.

Совместимо ли СДХ с задачами ИИ и ML

Михаил Косцов считает, что нужно смотреть, что за модель ИИ, какой кластер и нагрузка. Есть ПАК-AI от К2 Нейротех, его главная задача — предоставить инфраструктуру под задачи искусственного интеллекта, чтобы заказчик на ней мог разворачивать нужные ему сервисы.

Выбор архитектуры хранения зависит от горизонта планирования. Классические СХД — практичный вариант для небольшого стартового комплекса, не предназначенного для масштабных задач ИИ. В свою очередь, SDS-решения обеспечивают более высокую масштабируемость инфраструктуры, что делает их стратегически верным выбором для проектов, которые предполагают будущий рост.

Александр Калинин отметил, что выбор решения зависит от конкретных задач обучения ИИ. Он подчеркнул, что для амбициозных проектов, требующих миллионов IOPS, необходимо горизонтальное масштабирование и кластеризация контроллеров. При этом именно в этой области — создания высокомасштабируемых систем — российским производителям ещё предстоит подрасти, чтобы в полной мере соответствовать вызовам современных задач искусственного интеллекта.

Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов, компания АЭРОДИСК

Блиц: почему заказчики должны выбрать ваш продукт?

Михаил Порошин: «Существует много решений от разных производителей, потому что на всё есть спрос. Нужно работать от потребностей заказчика: одним — SDS, другим — NVME, третьим — просто отказоустойчивое или распределённое хранилище. Нужно больше прорабатывать свои задачи, обращаться к специалистам, которые проводят аудиты, чтобы закрыть потребности заказчика. Что касается нашего продукта, основная фича — возможность масштабировать систему без остановки, без прерывания доступа к сервису».

Александр Калинин: «Из преимуществ хотелось бы выделить метрокластер, сервис и уровень экосистемности. Каждый кейс отрабатывается выделенным менеджером — от заявки до закрытия».

Артём Калашник: «Заказчику стоит идти к крупному вендору. Мы являемся одним из топ-3 производителей железа, сетевого оборудования, софта. Не только продаём своё, но и работаем в качестве дистрибьютора любого, не только российского, оборудования. Клиенту обеспечивается мощная техподдержка. Широкая партнёрская сеть позволяет обеспечить выезд инженера в любом отдалённом городе. Возможности демо-центров, тестовых запусков оборудования и софта заказчика на площадках Fplus».

Михаил Косцов: «Хорошо, что наши вендоры идут в NVME, это позволяет уйти от Fibre Channel. По отказоустойчивости это полноценные Snapshot, не влияющие на производительность, которые интегрируются с приложениями, полноценный метрокластер и гибкость по репликации. Заказчика нужно направлять, так как слишком большая вариативность выбора. При проведении проектов, изменении инфраструктуры стоит обращаться за аудитом. По КИИ сжатые сроки, для некоторых заказчиков — до конца 2027 года. Стоит не ждать до последнего, а сделать выбор и переводить критическую инфраструктуру».

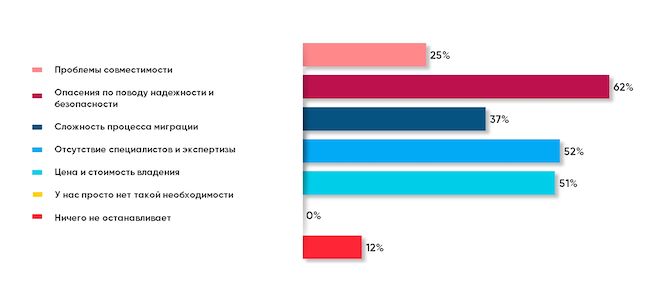

В третьем опросе зрители поделились, что останавливает их от миграции на российскую систему хранения данных (мультивыбор):

- Опасения по поводу надёжности и безопасности — 62 %.

- Отсутствие специалистов и экспертизы — 52 %.

- Цена и стоимость владения — 51 %.

- Сложность процесса миграции — 37 %.

- Проблемы совместимости — 25 %.

- Ничего не останавливает — 12 %.

Рисунок 4. Что останавливает вас от миграции на российскую систему хранения данных? (мультивыбор)

Прогнозы экспертов: как будут развиваться продукты?

Михаил Косцов: «Импортозамещение никуда не уйдёт. КИИ нужно размещать на российских решениях, независимо от того, вернутся западные производители или нет. У вендоров будет возможность развиваться дальше и увеличивать независимость страны».

Артём Калашник: «Российский рынок не автономен, он часть общемирового сообщества. В ближайшие 1–2 года ничего нового не будет. Вкладываться в разработку нового экономически неоправданно. Сложные времена настают для ИТ в части разработки, становится высокая налоговая нагрузка, добавляется НДС. Усложняется процесс перехода старой архитектурной базы, есть ограничения на возможности роста.

Сейчас появилось около 20 новых производителей СХД, которые находятся на разных стадиях жизненного цикла своего продукта. Есть много интересных решений, такого уровня никто не делал даже на мировой арене. Есть опасения, что лидирующие компании взяли на себя непосильную ношу. Работа с опенсорсом гораздо менее трудозатратна. Нужно ориентироваться на особенности российского рынка, он достаточно узкий. Выиграет компания, которая сможет выйти на чужое поле и там побеждать».

Александр Калинин: «SDS хороши в очень крупных гиперскейлерах, которые делают свои SDS ровно под себя, они не используют ничего внешнего. Энтерпрайз будет переходить к классическим СХД».

Михаил Порошин: «В краткосрочной перспективе нужно вывести из эксплуатации западные системы и разместить КИИ на отечественных. Пусть это будет опенсорс, SDS, решения на Linux. В целом необходимо обрести технологический суверенитет. Производители А-класса шли к этим продуктам десятилетиями. Можно взять эти наработки и на их базе развивать собственное направление».

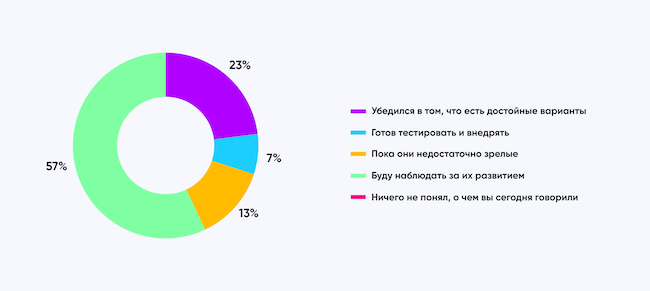

Четвёртый опрос показал, каково мнение зрителей о российских системах хранения данных после эфира: будут наблюдать за их развитием — 60 %, убедились в том, что есть достойные варианты — 20 %, готовы тестировать и внедрять — 10 %, считают их пока недостаточно зрелыми — 10 %.

Рисунок 5. Каково ваше мнение о российских системах хранения данных после эфира?

Выводы

Обсуждение с экспертами ясно показало, что российский рынок систем хранения данных переживает критически важный этап своего становления. Прошедшие годы стали периодом не просто импортозамещения, а стремительной эволюции: от первых софтверных решений до появления полноценных аппаратных комплексов, способных закрывать широкий спектр бизнес-задач. Ключевым итогом можно считать рост осознанности всех участников рынка: заказчики теперь лучше понимают свои потребности и законодательные требования, а производители учатся гибко подстраиваться под уникальные инфраструктурные ландшафты, предлагая не просто аналоги, а конкурентные по сервису и экосистемности продукты.

Несмотря на значительный прогресс, главные вызовы остаются. Доверие к отечественным СХД ещё предстоит завоевать, преодолев обоснованные опасения заказчиков относительно надёжности и сложности миграции. Как показывают опросы, большинство участников рынка занимает выжидательную позицию, предпочитая наблюдать за развитием технологий. Успех в конечном итоге будет определяться не только соответствием реестровым требованиям, но и способностью производителей создавать действительно отказоустойчивые, производительные и масштабируемые решения, готовые к вызовам будущего, таким как искусственный интеллект и большие данные. Технологический суверенитет начинается с надёжного хранения информации, и российские СХД уже сегодня закладывают для этого свой, постепенно укрепляющийся фундамент.

Телепроект AM Live еженедельно приглашает экспертов отрасли в студию, чтобы обсудить актуальные темы российского рынка ИБ и ИТ. Будьте в курсе трендов и важных событий. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. До новых встреч!