В каком направлении идет сейчас развитие информационных технологий в крупном бизнесе? Как это отражается на внедрении систем безопасности? Удалось ли наконец реализовать импортозамещение на объектах КИИ? Мы многое узнали об enterprise-трендах этого года после посещения мероприятия «НОТА День 2025».

- Введение

- Импортозамещение в 2025 году: новые цели и реальные барьеры

- Крупнейший проект импортозамещения: кейс «Почты России»

- Западные вендоры и российский рынок: риск отката или новая конкуренция?

- Контейнеры вместо микросервисов: как Kubernetes меняет ИТ-архитектуру

- Развитие партнерства в ИТ: от конкуренции к экосистемам

- Переход на композитную архитектуру: решение для сложных ИТ-систем

- Выбор между платформой и экосистемой: как сохранить контроль и безопасность

- ИИ в ИТ-инфраструктуре: почему пора задуматься о безопасности

- ИИ-ассистенты «Иннокод»: шаг к корпоративному GenAI

- Выводы

Введение

Компания «НОТА» (входит в «Холдинг T1») провела в Москве ежегодное мероприятие «НОТА День 2025» для своих клиентов и партнеров. Прежде всего это — представители крупного российского бизнеса. В программе были пленарная часть с участием ведущих партнеров компании (Банк «ВТБ», «Почта России», ГК «Астра», «Газпром нефть», «Лента», РЖД), затем бизнес- и технологические секции для профильных специалистов, встреча с известными медийными людьми, кулуарные обсуждения. Девизом конференции 2025 года стал слоган «Синтез технологий».

«Холдинг T1» и входящая в его состав компания «НОТА» занимают ведущую роль по продвижению технологий в российский, прежде всего крупный бизнес. На Anti-Malware.ru уже опубликован материал о самых ярких и значимых вопросах, которые поднимались в рамках мероприятия «НОТА День 2025». Но кроме них были и другие вопросы, которые обсуждались на пленарном заседании и секциях. Они касались технологических и организационных трендов, которые оказывают существенную роль в формировании планов развития компаний крупного бизнеса и вендоров. В этой статье мы расскажем о них более подробно.

Рисунок 1. «НОТА День 2025»

Импортозамещение в 2025 году: новые цели и реальные барьеры

Импортозамещение стало главной целью развития ИТ в компаниях крупного бизнеса в последние годы — это бесспорно. Выступая на пленарном заседании, Сергей Безбогов, старший вице-президент Банка «ВТБ», отметил, что именно это заставило многие компании переосмыслить прежние планы по развитию своей ИТ-инфраструктуры. Импортозамещение присутствовало как базовая задача в их бизнес-планах и раньше, но возникшие перемены заставили отдать ей главный приоритет. В результате импортозамещение стало продвигаться вперед значительно быстрей.

Как долго этот тренд останется среди главных для компаний? Большинство не рискуют давать ответ, но Сергей Безбогов решил не уклоняться: «Передышка наступит не раньше 2027 года».

Рисунок 2. Алексей Фетисов («Холдинг Т1»), Сергей Безбогов (Банк «ВТБ») и Сергей Сергеев («Лента»)

Но какие результаты в импортозамещении уже достигнуты?

В своем докладе на секции «Безопасная разработка» Мария Зализняк, руководитель направления развития продуктов по ИБ в компании «Купол» (входит в «НОТА»), отметила, что «импортозамещение стало катализатором для развития отечественных ИТ-продуктов в России. Это произошло не только из-за ухода западных вендоров, но и благодаря существенной поддержке со стороны регулятора и правительства».

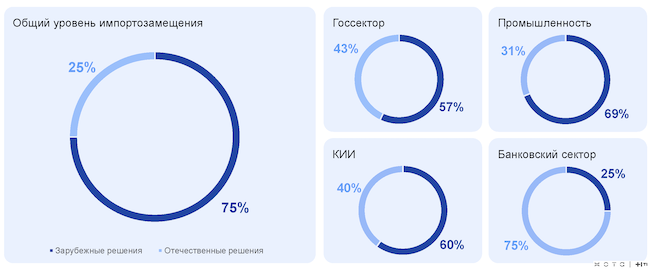

Однако достигнутые результаты заставляют задуматься. Согласно оценкам T1, к началу 2025 года доля отечественных решений в инфраструктуре компаний существенно выросла. Наиболее существенное проникновение произошло в банковской сфере (75%), на втором месте — госсектор (43%), на третьем — объекты КИИ (40%). В промышленности уровень проникновения достиг 31%, в целом по стране — не более 25%.

Рисунок 3. Статистика по импортозамещению в российских компаниях

Напомним, что в преддверии 2025 года многие не раз вспоминали об Указе Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 и выпущенных позднее Методических рекомендациях. Согласно этим документам, субъекты КИИ на значимых объектах должны были перейти на отечественный софт до 1 января 2025 года.

О том, что задержка с переходом на отечественный софт становится неизбежной, громко заговорили еще в начале 2024 года. Тогда стало понятно, что одних требований со стороны регулятора недостаточно. Есть также требования по обеспечению непрерывности работы бизнеса, его надежной и безопасной работы.

Отмечалось, что российские решения часто не дотягивают до уровня продуктов, которые уже стали привычными для российских заказчиков при эксплуатации решений ушедших вендоров. Отечественные решения не плохие. Но подчас они не могут закрыть все задачи, которые стоят перед бизнесом, работающим в сложной, мультикластерной ИТ-среде. Но даже если российские решения были полнофункциональными, то требовалась предварительная отработка процедуры перехода. Все это требует времени и не может быть исключено из поля зрения в крупном бизнесе.

В результате в Госдуму был внесен законопроект, позволивший кабмину и Банку России утвердить перечень КИИ-объектов с обязательным сроком перехода. Минцифры России внесло также соответствующие поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

7 апреля 2025 года Президент РФ подписал уже новый Федеральный закон № 58-ФЗ, согласно которому из перечня субъектов КИИ были исключены индивидуальные предприниматели, а также внесены изменения в порядок и сроки перехода на «ПО, сведения о котором включены в соответствующий реестр». Было отмечено, что государственные органы, которым принадлежат значимые объекты КИИ, теперь обязаны непрерывно взаимодействовать с ГосСОПКА (госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак).

Импортозамещение продолжается, но в него вносятся коррективы.

Крупнейший проект импортозамещения: кейс «Почты России»

Отметим еще одно выступление, которое состоялось на пленарном заседании «НОТА Дня». Дмитрий Чудинов, замгендиректора по цифровой трансформации компании «Почта России», рассказал о проведенном там во второй половине 2024 года проекте импортозамещения. Было сразу отмечено что это стало крупнейшим на сегодня проектом по импортозамещению в России.

Оценка опирается на масштаб проекта: корпоративная сеть «Почты России» насчитывает 38 000 отделений и предоставляет обслуживание в 130 000 населенных пунктах по всей стране. Проект был комплексным и затронул всю инфраструктуру.

Рисунок 4. Дмитрий Чудинов («Почта России»)

Например, был осуществлен перевод более 130 тыс. рабочих мест с иностранной ОС на отечественную «Альт». Кроме того, был осуществлен переход с зарубежного Skype for Business на российскую платформу единых коммуникаций DION On-Premise, разработанную «T1 Инновации».

Как это отразилось на бизнесе компании? Как отметил Дмитрий Чудинов, выработка за 2024 год выросла на 19% (без учета инфляции). Импортозамещение коснулось всех направлений инфраструктуры: хранилище, бэкофис, рабочие места. Теперь в «Почте России» работает платформа «Сфера» (разработка T1), а само ее внедрение стало крупнейшим в области логистики для России. Со слов Дмитрия Чудинова, уровень импортозамещения ПО в «Почте России» составляет теперь 95%.

Этот проект важен также с точки зрения ИБ. Он отражает появление на рынке крупных бизнес-компаний с преимущественно российскими ИТ-решениями. Поскольку их поддержку с точки зрения безопасности дают только российские ИБ-системы, это может служить драйвером для развития и российского рынка ИБ-решений.

Как отметил Алексей Фетисов, гендиректор ИТ-холдинга Т1, рост ИТ-рынка продолжится в 2025 году. Но импортозамещение уже не будет главным движущим мотивом, по его мнению. Интерес российских заказчиков будет смещаться в сторону автоматизации и внедрения других инноваций.

Западные вендоры и российский рынок: риск отката или новая конкуренция?

Ожидание возможного возврата ранее ушедших вендоров — тема, о которой не хотят говорить, но все равно говорят. Очевидно, что возникающая неопределенность так или иначе волнует многих участников рынка, хотя представители ИБ-сегмента в целом не выражают сильного беспокойства. Тем не менее, многие отмечают, что этот признак оказывает давление на выбор компаний при формировании планов развития, в том числе импортозамещения.

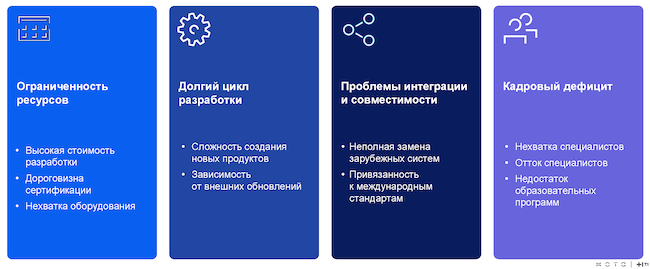

Это заставляет также вспомнить и о проблемах, с которыми сталкивается импортозамещение. В T1 выделяют четыре направления, где они проявляются: 1) ограниченность ресурсов российских разработчиков; 2) долгий цикл разработки нового софта; 3) неизбежные проблемы интеграции и совместимости, которые необходимо решать; 4) кадровый дефицит.

Рисунок 5. Трудности для импортозамещения в России

Мнения участников «НОТА Дня» относительно влияния на рынок в случае возврата иностранных вендоров разделились. Часть из них высказывали опасения, что после этого для многих российских вендоров под вопросом может оказаться дальнейшее наращивание их бизнеса. Например, Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ сети «Лента», прямо заявил: «Я смотрю с опаской на то, что все может развернуться».

Он отметил: «Нам необходимо, чтобы тренд на создание собственных продуктов сохранился. Если же возвращение ушедших вендоров невозможно предотвратить, то следует действовать очень аккуратно там, где это коснется. Иначе российский рынок ИТ-разработки может схлопнуться, хотя сейчас его участники намерены двигаться дальше в сторону развития бизнеса».

В то же время значительная часть спикеров пленарного заседания высказались иначе. Они заявили, что не видят для себя препятствий в случае возврата иностранных вендоров.

«Я боюсь меньше всего, что произойдет разворот, — отметил Антон Думин, ИТ-директор компании «Газпром нефть». — Наверняка это произойдет плавно в отличие от обратного поворота, который случился три года назад. Здоровая конкуренция на мировом уровне будет действовать <для российского сегмента> более благотворно, чем если ограничивать ее рамками одной страны. Конкурировать с мировыми игроками было трудно нам прежде. Но сейчас другая ситуация». В то же время он отметил, что «необходимо время, чтобы подготовиться к новой форме конкуренции».

Главные опасения высказывались в отношении ожидаемого лавинообразного роста потребности в развитии ИТ-инфраструктуры (под влиянием прихода ИИ и других технологий). Как отметил Антон Думин, «пока эта потребность больше условна, но она ожидаема. Ее появление неизбежно в случае нарастания необходимости развития аппаратной поддержки для ИИ и работы с данными. Это потребует привлечения более мощных вычислительных ресурсов. Поэтому это вызывает тревогу».

Рисунок 6. Антон Думин, ИТ-директор, «Газпром нефть»

Контейнеры вместо микросервисов: как Kubernetes меняет ИТ-архитектуру

Мы еще коснемся далее темы ИИ. Но сейчас хотелось бы обратить внимание на другое. Какие «другие ИТ могут привести к росту потребности к изменениям в инфраструктуре?

Это — очень широкий вопрос. Мы коснемся только одного направления, чтобы не быть голословными относительно рисков. Речь пойдет о изменениях, которые вносит развитие популярности платформы Kubernetes.

Платформу Kubernetes сейчас нередко называют «новой операционной системой». Она позволяет автоматизировать запуск приложений, используя контейнеры, осуществлять контроль за их надежной и безопасной работой в реальных условиях. Поскольку изменения в окружении происходят постоянно и касаются в том числе инфраструктуры и поддержки безопасности, преимущество перехода на Kubernetes уже ощутили большинство компаний. Kubernetes — это уже типовая среда для корпоративных применений.

С точки зрения ИБ отметим, что к программам, которые запускаются внутри контейнеров, предъявляются те же повышенные требования по безопасности, что и в обычной среде. Применяемые для этого программные средства проходят сертификацию со стороны ФСТЭК России.

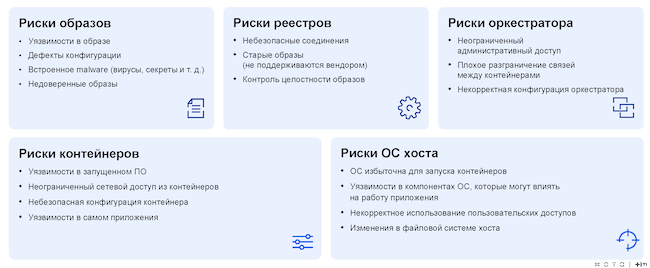

Почему важно обратить внимание на это не меньше, чем на импортозамещение? Помимо чисто технических вопросов, переход на Kubernetes значительно ускоряет разработку, развертывание и масштабирование программ. Но, как отметила Мария Зализняк, для контейнерных сред разработки возникают и свои риски.

Рисунок 7. Риски для контейнерных сред разработки

Отметим, что «НОТА» создала собственное решение «Купол.Контейнеры». Оно позволяет выполнять сканирования K8S-образов по 17 различным базам уязвимостей. В их число входят как отечественные, так и международные наборы данных. Этот список может быть дополнен даже собственной базой данных вендора. В решении есть поддержка образов на базе отечественных ОС, предоставляется поиск на наличие секретов по преднастроенным и пользовательским правилам, есть функция проверки образа на соответствие стандартам CIS (K8S и Docker) и собственному набору правил заказчика. В будущем там появится также проверка по NIST и PCI DSS.

Примечание. Некоммерческая организация Центр интернет-безопасности (Center for Internet Security, CIS) занимается разработкой фреймворков и бенчмарков, подтверждающих устойчивую работу K8S и Docker с учетом требований по кибербезопасности.

Развитие партнерства в ИТ: от конкуренции к экосистемам

Однако не только технические вопросы определяют дальнейшее развитие рынка. Перезапуск импортозамещения и открытость рынка для местных игроков позволили многим российским компаниям заняться разработкой, особенно начиная с 2022 года. Характерный пример — разработка NGFW. По одним данным, его разработкой занимается сейчас не менее 40 (по другим данным, 60) команд разработчиков. Но очевидно, что «турбулентность» не будет продолжаться бесконечно долго.

Перекос на рынке вызывает тревогу, и вендоры пытаются найти выход. «Рыночный» путь с доведением до массовых банкротств части компаний, не сумевших занять лидирующие позиции в выбранной нише, многим не нравится. Участники пленарного заседания «НОТА Дня» видят решение в том, чтобы помочь рынку и развивать партнерство.

Они отмечали, что 2024 год стал переломным с точки зрения взаимодействия крупного бизнеса и вендоров. После этапа бурной конкуренции среди разработчиков теперь наступает этап развитие партнерства между ними. Согласно этой схеме, компании, сумевшие добиться лидерства, будут формировать повестку в выбранном направлении, а их «менее удачливые» конкуренты будут активно сотрудничать с ними в развитии создаваемых «экосистем». Такой путь позволяет «сохранить накопленный опыт и знания, рационально использовать имеющиеся людские ресурсы».

«Наша модель предполагает работу прежде всего с “якорным” партнером, — объяснил Сергей Безбогов, замруководителя технологического блока и старший вице-президент Банка «ВТБ». — Наша команда разработчиков “генерит” задачу и задает архитектурные принципы, а партнер доводит до решения. Уже он привлекает другие команды разработчиков для выполнения отдельных задач». Такая форма партнерства, по мнению участников пленарного заседания, является более выигрышной, чем спускать все на тормозах по «рыночным лекалам».

Примером сотрудничества может служить, например, развиваемое партнерство Банка «ВТБ» с «Холдингом T1» и его дочерней компанией «Иннотех». Созданные решения в поддержку контейнерных разработок выполнялись именно по этой схеме.

О пользе развития партнерства высказывались и другие участники «НОТА Дня». Например, Антон Думин («Газпром нефть») отметил, что партнерство необходимо не только ради создания новых продуктов, но и для развития стандартизации разработок, применения интеграционных механизмов на базе новых технологий.

Переход на композитную архитектуру: решение для сложных ИТ-систем

О каких технологиях для софта для крупного бизнеса идет речь? Антон Думин указал на внедрение композитной архитектуры взамен микросервисной модели.

Появление композитной архитектуры связано с нарастающей сложностью взаимодействий микросервисов, которое наблюдается по мере роста их количества. После определенного порога затраты на разработку и техническую поддержку микросервисных систем оказываются слишком высокими. Композитная модель строится иначе. Она предусматривает использование монолитного ядра и набора из микросервисных и монолитных элементов для отдельных задач. Это позволяет снизить остроту проблемы.

По мнению Антона Думина, преимуществом перехода на композитную модель является также то, что она помогает выстраивать в том числе и партнерство между командами разработчиков. Используя трибуну «НОТА Дня», он предложил шире применять эту модель. Поскольку задачи поддержки функций безопасности также входят в набор программных систем для бизнеса, на это следует обратить внимание и вендорам в области ИБ.

Выбор между платформой и экосистемой: как сохранить контроль и безопасность

«Объявленный» переход к модели партнерства в условиях сокращения команд разработчиков, «соревнующихся в лидерстве» по отдельным ИТ-направлениям, — это уже не призыв, а случившаяся реальность. Если вы следите за публикациями на Anti-Malware.ru, то наверняка заметили новости о выходе сразу нескольких новых «экосистемных платформ» в первой половине 2025 года. Их появление обусловлено прежде всего техническими возможностями.

По мнению Антона Думина («Газпром нефть»), это стало ответом отрасли на повышение сложности решений, внедряемых в крупном бизнесе, необходимости роста их эффективности, надежной поддержки совместимости среди ИТ-элементов внутри развивающихся инфраструктур. Не последнюю роль играют и требования безопасности.

В качестве примера была названа экосистема продуктов Astra. Их развитие нацелено на построение единой и цельной платформы, отметил Илья Сивцев, гендиректор ГК «Астра». В концепции заложена идея создания «единой точки ответственности». По словам спикера, типовые бизнес-приложения служат для выполнения огромного объема прикладных задач. В их решении участвуют ОС, БД, микросервисы и т.д. На этом фоне теряется «точка ответственности». Единый подход в рамках платформы позволяет отследить прикладные цели.

Для ИБ-разработчиков это — тоже новое направление. Было отмечено, что сейчас в России созданы 30 центров компетенций (РЦК). В их рамках формируется программа развития бизнес-софта.

Рисунок 8. Илья Сивцев, генеральный директор, ГК «Астра»

ИИ в ИТ-инфраструктуре: почему пора задуматься о безопасности

Тема развития ИИ не могла не попасть в повестку «НОТА Дня». Поскольку здесь уже упоминалась микросервисная архитектура, то отметим, что это имеет прямое отношение и к безопасности в связке с ИИ.

Проблема состоит в том, что современные модели GenAI требуют высокой производительности на фоне обработки больших объемов данных. При поддержке ИИ через распределенные системы на базе микросервисной архитектуры нередко возникает повышенная латентность. Ее причина является «врожденной», потому что при такой архитектуре сетевой обмен между компонентами значительно завышен по сравнению с монолитными системами.

Эту проблему пробуют решать путем оптимизации производительности за счет кеширования данных. Но такие подходы ведут к дополнительному усложнению задачи обеспечения консистентности кешей в ИИ-расчетах. Латентность в итоге получается завышенной и неприемлемой для пользователей.

Применение микросервисной архитектуры в контексте ИИ порождает также и повышенные риски для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Она порождает множественные точки доступа к данным, а тем самым усложняется контроль над тем, какие именно данные и каким образом используются моделями GenAI. Обеспечение комплексной защиты персональных данных и соблюдения регуляторных требований оказывается под угрозой.

Поэтому рынку требуются новые решения, связанные с поддержкой безопасности для ИИ.

Рисунок 9. Типовые варианты применения ИИ в производстве

ИИ-ассистенты «Иннокод»: шаг к корпоративному GenAI

Проникновение ИИ в бизнес-решения уже началось. К скорому выходу на рынок уже готовятся новые решения. Их поддержка с точки зрения безопасности также потребует внимания и со стороны вендоров ИБ.

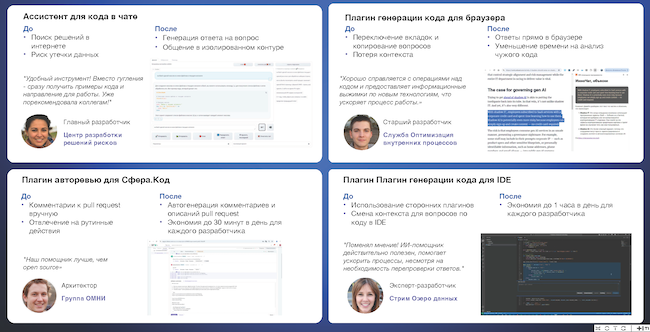

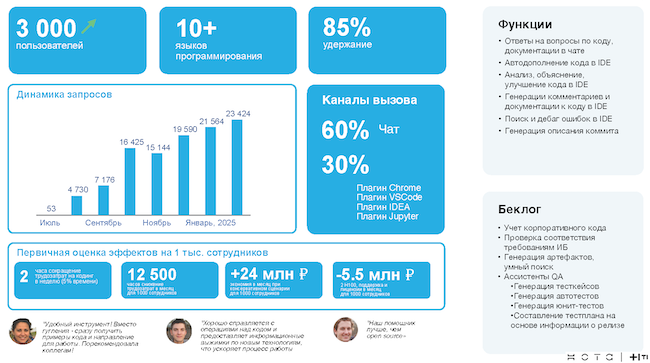

В качестве примера новых систем был представлен внутренний продукт «Иннокод», разработку которого ведет сейчас подразделение «T1 Искусственный Интеллект». Эта система предназначена для поддержки GenAI-моделей, и она состоит из ИИ-ассистентов, предназначенных для различных команд пользователей.

Как рассказал Дмитрий Соловьев, руководитель ИИ-продуктов в «T1 Искусственный Интеллект», в настоящее время уже создан базовый продукт, который сейчас развивается в направлении подготовки к внедрению в производственные процессы заказчиков. Созданные на его базе ИИ-ассистенты планируется активно тиражировать в 2025 году в другие системы, разрабатываемые T1.

Рисунок 10. Типовые сценарии применения ИИ-ассистентов «Иннокод»

Дмитрий Соловьев сформулировать главные направления, по которым идет развитие систем поддержки GenAI для бизнеса:

- Использование разных, топовых Open Source LLM-моделей и развитие систем промптинга, адаптированных под применяемую кодовую базу.

- Дополнение Open Source LLM-моделей корпоративными данными.

- Тонкая настройка (fine-tuning) обученных LLM-моделей.

Рисунок 11. Результаты применения ИИ-ассистентов «Иннокод» внутри «Холдинга T1»

В системе «Иннокод», как отметил Дмитрий Соловьев, уже реализован ряд механик, которые позволяют подгружать в контекст LLM корпоративную документацию, осуществлять генерацию ответов на базе обновленного контекста. В планах компании выпуск готовых аппаратных решений на базе Rack-сервера, где будут использоваться кодовые базы заказчиков со специализированной разметкой. Безопасность этих и других ИИ-решений «НОТА»/T1 будут обеспечены за счет ИБ-продуктов в рамках единой платформы.

Выводы

«Холдинг T1» играет сейчас одну из ведущих ролей на российском ИТ-рынке. Его основная специализация — поддержка крупного бизнеса. Мероприятие «НОТА День 2025» позволило лучше проявить главные тренды развития и указать на темы, которые привлекают наибольшее внимание в этом сегменте. В 2025 году наибольший интерес вызывают то, как будет развиваться импортозамещение, как будет происходить переход на экосистемы, как будут внедряться ИИ, развиваться партнерство.