Через год цифровой рубль станет общедоступным средством платежа в России. Сейчас идёт подготовка к старту, но граждане до сих пор высказывают разные мнения о новом инструменте и его безопасности. Что думают об этом представители власти и ИБ-эксперты? Нужен ли новой валюте дополнительный аудит?

- Введение

- Первый этап внедрения цифрового рубля

- Второй и третий этапы внедрения цифрового рубля

- Другие формы применения цифрового рубля

- Безопасность и цифровой рубль

- Развитие CBDC на глобальном уровне

- Так нужен ли аудит для цифрового рубля или и так всё хорошо?

- Вместо послесловия

- Выводы

Введение

Согласно планам, начиная с 1 сентября 2026 года у граждан в России появится возможность совершать платёжные операции с цифровыми рублями. Эти денежные средства будут эмитироваться Банком России на собственной платформе. Выпущенные цифровые деньги будут размещаться на специальных счетах в банках, граждане смогут пользоваться ими по своему собственному усмотрению. Во всяком случае так об этом заявляетсам ЦБ РФ.

Цифровые рубли будут иметь равное хождение наряду с наличными и безналичными деньгами. Никаких специальных ограничений для граждан в обороте цифровых рублей по сравнению с другими видами денег не предусматривается. Единственное ограничение: поддержка цифровых денег будет вводиться не сразу, а постепенно. Пользование цифровыми рублями не будет обязательным. Граждане смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать (наличную, безналичную или цифровую). Выбор будет лежать исключительно за их владельцем (человеком).

В то же время для организаций определённые дополнительные требования скорей всего появятся. Как минимум, будет введён контроль за целевым использованием денежных средств (если эти деньги были выделены под конкретные цели). В остальных случаях о вводе каких-либо дополнительных ограничений для юридических лиц пока неизвестно.

Очевидно, что механизм цифрового рубля всё-таки будет иметь отличия от безналичной формы. Цифровой рубль будет более прозрачен для контроля, он позволит ассоциировать платёж с его исполнителем и предназначением. Ясно, что контролирующие органы смогут восстанавливать цепочку платежей для любой части денежных средств, выделенных в рамках целевого финансирования.

В названии цифрового рубля многие всё ещё усматривают связь с криптовалютой. Однако это ошибочное мнение: криптовалюты и цифровой рубль – принципиально разные формы денежного обращения прежде всего из-за разного источника эмиссии (децентрализованная система vs централизованная система на базе ЦБ). Это порождает абсолютно разную природу их обращения. Например, криптовалюты априори предполагают волатильность, тогда как цифровые деньги, эмитируемые ЦБ, исключают её: курс определяет ЦБ, а не рынок.

Что касается безопасности, то повторим: ввод в обращение цифрового рубля до сих пор порождает серьёзные опасения у некоторых граждан. Они боятся повышенного контроля со стороны государства, появления скрытых ограничений, мошенничества, злоупотреблений и т. д. Почва для этих домыслов есть, и прежде всего это – недостаток информации, непонимание сущности нового механизма, отсутствие независимого аудита и т. д.

Насколько обоснованы эти беспокойства относительно безопасности цифрового рубля? Мы постараемся внести ясность по этому вопросу.

Первый этап внедрения цифрового рубля

Как уже было отмечено, первый этап массового внедрения цифрового рубля начнётся 1 сентября 2026 года и продлится один год. В него будут вовлечены ряд крупнейших российских банков. Граждане смогут приобретать на цифровой рубль товары и услуги в торговых компаниях, которые являются клиентами этих крупнейших банков. Необходимым условием для участия торговой организации в таких операциях станет размер её выручки за предыдущий год (она должна превышать 120 млн рублей).

Операции с цифровыми рублями будут осуществляться через то же оборудование, которое используется сейчас для безналичных платежей (с применением банковских карт). Детали идентификации владельца цифрового рубля (физического лица, осуществляющего платёж) не раскрываются, но логично предположить, что будут применяться те же механизмы защиты, которые использовались до сих пор для карточных платежей.

Возможность поддержки терминалами цифрового рубля будет добавлена путём обновления прошивки оборудования. Новые алгоритмы уже разработаны в специальных лабораториях ФСБ. Сейчас проходит завершающая проверка уже разработанных механизмов безопасности, после чего они будут переданы в банки для установки. Эту информацию подтвердил начальник экспертного подразделения ФСБ России Алексей Петров, отвечая на вопросы модератора пленарной дискуссии на четвёртой межотраслевой конференции АБИСС по регуляторике в сфере ИБ (она состоялась 8 октября).

Там же было заявлено, что поддержка цифрового рубля будет добавлена ко всем видам оборудования, где сейчас имеется поддержка безналичных платежей (пластиковых карт, NFC). При этом учтут дополнительные операции контроля, которые обеспечат защиту от мошенничества. Но о дополнительном аудите технологий поддержки цифрового рубля со стороны ИБ-сообщества представитель ФСБ не упоминал.

Рисунок 1. Четвёртая межотраслевая конференция АБИСС по регуляторике в сфере ИБ

Второй и третий этапы внедрения цифрового рубля

Дальнейшее развитие цифрового рубля начнётся с 1 сентября 2027 года. На этом втором этапе к поддержке операций с цифровым рублём будут подключены все банки, имеющие универсальную лицензию, а также торговые компании, отвечающие условию: их годовая выручка превышает 30 млн рублей.

Третий этап начнётся с 1 сентября 2028 года. В список поддержки попадут оставшиеся банки (имеющие базовую лицензию), участниками транзакций станут все торговые компании с годовой выручкой от 20 до 30 млн рублей. Они смогут совершать все операции с цифровым рублём, разрешённые ЦБ. Нетрудно подсчитать, что это – компании со средней дневной выручкой от 55 тыс. руб., т. е. любой более-менее крупный магазин будет обязан принимать платежи в цифровых рублях.

Формально к окончанию третьего этапа внедрение цифрового рубля будет завершено. Ожидается, что обязанность принимать цифровые рубли появится практически повсеместно – у всех торговых точек с выручкой за предшествующий год свыше 5 млн рублей (дневная выручка — более 13,7 тыс. руб.). Обновление прошивки коснётся всех кассовых аппаратов, платёжных терминалов, банкоматов. Очевидно, что ограниченная поддержка появится даже на мобильных POS-терминалах. В перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

Но останется одно обязательное требование – наличие доступа к интернету в момент совершения операции.

Другие формы применения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля не ограничится только розничным рынком. Как отметил председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на пресс-конференции 13 октября в ММПЦ «Россия сегодня», применение цифрового рубля не будет ограничиваться только розничным торговым оборотом.

Например, Анатолий Аксаков рассказал о своём участии в обсуждении результатов уже запущенного пилотного внедрения цифрового рубля в цепочку финансирования госпроектов в Чувашской республике. В его рамках было отработано применение такого вида денег с использованием смарт-контрактов. Эти механизмы позволят контролировать применение валюты при целевом финансировании госпроектов.

«Цифровой рубль позволит видеть передачу денег не только подрядчику проекта, который исполняет транзакцию, но и его субподрядчикам. Благодаря этому будет обеспечена полная прозрачность для государственных инвестиций и контроль за их расходом», – отметил Анатолий Аксаков. Он заявил, что главной целью внедрения цифрового рубля является прежде всего обеспечение прозрачности при финансировании государством целевых проектов. Цифровой рубль – это «инструмент, который позволит гарантировать целевое использование финансовых средств, выделяемых государством».

Официальная программа расширения участников рынка цифрового рубля (помимо торговых компаний и банков) пока не публиковалась. Но поскольку многие организации получают сейчас госфинансирование через ведущие кредитные организации страны, скорей всего рынок цифрового рубля станет доступен им уже на первом этапе внедрения.

Рисунок 2. Пресс-конференция Анатолия Аксакова в ММПЦ «Россия сегодня»

Безопасность и цифровой рубль

На первый взгляд, хотя мероприятия по обеспечению безопасности цифрового рубля не афишируются, очевидно, что они находятся в центре внимания. Публичность могла бы возникнуть в случае проведения дополнительного аудита со стороны российских ИБ-компаний. Но пока об этом ничего не известно.

Похоже, необходимость дополнительного аудита пока не рассматривается разработчиками новой системы (ЦБ РФ). Его проверка проводится силами специальных лабораторий ФСБ. Достаточно ли проверки безопасности цифрового рубля в таком объёме?

Отвечая на этот вопрос, Анатолий Аксаков заявил: «Аудит проводят государственные структуры, в нём участвует в том числе ФСБ. Поэтому пускать в этот процесс сторонних лиц неправильно. Это – риск утечки информации. Поэтому те органы, которые несут ответственность за безопасность информации в нашей стране, должны заниматься этим сами».

Что думают об этом в российском ИБ-сообществе? Может быть, дополнительный «открытый» аудит транзакционной поддержки цифрового рубля от ИБ-компаний мог быть полезен для повышения безопасности?

По мнению Вероники Силантьевой, главного специалиста по защите информации в финансовых организациях компании «Бастион», «внешний аудит в таком случае может принести существенную пользу — особенно когда привлекаются профильные специалисты с опытом анализа DLT-систем (распределённого реестра, Distributed Ledger Technology – ред.) и транзакционной логики. Независимый взгляд может помочь выявить уязвимости, которые могли остаться незамеченными.

Вместе с тем, при организации такого аудита, как и при любом привлечении третьих лиц, крайне важно обеспечить сохранение конфиденциальности, чтобы не допустить утечки информации о внутреннем устройстве системы и механизмах защиты. Алгоритмы цифрового рубля, его архитектура и код – это не просто коммерческая тайна, а вопрос национальной безопасности и финансового суверенитета. Оптимальным решением здесь может являться проведение проверки в контролируемых условиях с ограничением доступа и строгими требованиями по неразглашению».

В чём же причина расхождения в оценке необходимости дополнительного аудита цифрового рубля? Ответ сильно зависит от того, что понимать под «цифровым рублём».

Формально такой вид рубля может рассматриваться как безналичная форма с добавлением ряда контрольных функций для учёта совершаемых транзакций. Это позволит обеспечить контроль за целевым использованием государственных инвестиций.

Но концепция «цифрового рубля» может быть значительно шире, если перейти к такому понятию, как Central Bank Digital Currencies (CBDCs, цифровые валюты центрального банка).

Развитие CBDC на глобальном уровне

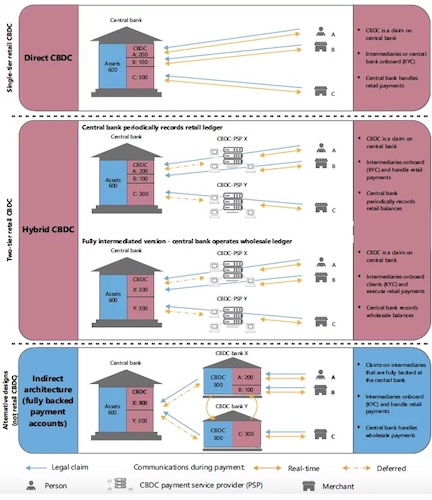

Связь между цифровым рублём и CBDC как финансовым инструментом, эмитируемым Центральным банком, очевидна. Но понятие CBDC значительно шире того, что обычно говорят о цифровом рубле.

Рисунок 3. Различные модели архитектуры CBDC (Источник: CEPR)

Рождение идеи цифровой валюты CDBC – это глобальное явление, не ограниченное Россией. Центральные банки многих стран уже запустили пилотные программы для проверки жизнеспособности CBDC в своих экономиках.

Например, по состоянию на март 2024 года CBDC уже функционировали как полноценные платёжные средства в трёх странах мира: на Багамских Островах, Ямайке и в Нигерии. В это же время уже активно действовали 36 пилотных проектов в различных странах по изучению возможности применения CBDC, 8 стран «Группы двадцати» (G20) уже начали разработку собственных программ внедрения. Например, о возможности создания собственной цифровой валюты CBDC было объявлено во всех странах БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

Но к настоящему времени уже накоплен и отрицательный опыт. Например, Банк Англии (Bank of England) проводил с 2021 года пилотное исследование применения токенов Digital Pound (Britcoin) для совершения платежей через смартфоны и смарткарты. В январе 2025 года было объявлено, что выход цифрового фунта на массовый рынок отложен до конца 2020-х годов, а пока проводится полномасштабное исследование безопасности применения Britcoin, для чего была создана «песочница» (Digital Pound Lab).

Другой пример – Восточно-карибский валютный союз (Eastern Caribbean Currency Union). Он приостановил свою деятельность по CBDC по техническим причинам, запустив позднее новую пилотную программу.

Зачем вдруг понадобилось изучать внедрение CBDC? Если кратко, то в мире ожидается существенная трансформация мировой финансовой системы. В рамках предстоящих изменений CBDC должны занять важное место в ней. Первые оценки её контуров уже были проведены в результате широкого распространения криптовалют. Но они принципиально отличаются от CBDC отсутствием единого контролирующего органа, что провоцирует чрезмерную волатильность и порождает широкие возможности для мошенничества. Априори подобные риски не могут устраивать сторонников CBDC, поэтому вопросам их безопасности уделяется повышенное внимание ещё до старта эмиссии CBDC.

В качестве примера новых, активно развивающихся проектов можно назвать, например, европейскую платёжную систему Wero. Она была запущена летом 2024 года в рамках инициативы European Payments Initiative и рассматривается как конкурент американской системе PayPal, карточным и другим платёжным сервисам. По сути, Wero объединила вместе уже существующие системы Giropay (Германия), Paylib (Франция), Payconiq (Бельгия/Люксембург) и iDEAL (Нидерланды). Некоторые даже называют систему Wero будущим фундаментом для цифрового евро.

Очевидно, что внедрение CBDC становится прямым противовесом доллару как мировой резервной валюте. Многие финансовые институты в мире ждут, какую позицию займёт Федеральная резервная система США (ФРС).

В ФРС давно изучают возможность внедрения CBDC. Объявлена даже цель «улучшить уже безопасную и эффективную внутреннюю платёжную систему США». Более того, в середине июля 2025 года Белый дом, наконец, опубликовал долгожданный доклад о политике в отношении криптовалют, разработанный специальной рабочей группой по цифровым активам.

Рисунок 4. Президент Д.Трамп после подписи GENIUS Act 18 июля 2025 года (The White House)

Документ, получивший название Guiding And Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act, отражает развитие регуляторного законодательства в отношении цифровых активов. Их распространение в обороте кредитно-финансовой системы нацелено на повышение роли доллара как мировой резервной валюты. Главная цель поддержки цифровых платежей — обновить существующую систему. Это нужно, чтобы лучше противостоять росту оборота нелегальных цифровых активов, которые появляются в онлайн-среде.

Ключевые выводы GENIUS Act включают определение того, какие криптовалютные активы являются ценными бумагами, какие — товарами (давний вопрос, который был поднят ещё при легализации криптовалют). В докладе также подчёркивалась необходимость создания рациональной нормативно-правовой базы, поддерживающей смягчение банковского регулирования, что должно позволить учреждениям хранить криптовалюту и рассматривать стейблкоины как важнейшие инструменты для сохранения доминирования доллара США в мире.

Так нужен ли аудит для цифрового рубля или и так всё хорошо?

Трансформация денег на протяжении всей истории их развития всегда шла с учётом развития технологий, изменения вкусов, экономического роста и стремления к расширению функций денег. Поэтому использование цифрового рубля как средства контроля целевого использования денег — лишь небольшая часть реальных изменений, которые возникнут в случае внедрения их как CBDC. Более того, стремление России к технологическому суверенитету потребует от цифрового рубля существенного расширения его функций в будущем.

«Безусловно, тема цифрового рубля сегодня требует не только правового, но и технологического осмысления, – отметил в своём комментарии Дмитрий Пойда — аналитик по расследованиям AML/KYT провайдера «Шард». – На мой взгляд, в условиях развивающейся цифровой финансовой инфраструктуры дополнительный аудит транзакционных алгоритмов со стороны независимых ИБ-компаний является не просто желательным, а критически необходимым. В текущей модели эмиссии цифрового рубля, где оператором платформы выступает Банк России, а клиентский доступ обеспечивается через уполномоченные кредитные организации, возникают особые требования к уровню защищённости и предсказуемости поведенческих сценариев системы».

«Несмотря на то что алгоритмы разрабатываются регулятором, закрытая внутренняя экспертиза неизбежно ограничена в разнообразии векторов анализа, – продолжил Дмитрий Пойда. – Мы же говорим о системе, потенциально обслуживающей десятки миллионов пользователей, где даже единичная уязвимость способна вызвать масштабный инцидент. Поэтому открытый (или в крайнем случае допущенный по модели «white-box» или «grey-box») аудит специализированными организациями, обладающими экспертизой в области антифрод-систем, криптографических протоколов и анализа доверенной среды исполнения, может существенно повысить устойчивость платформы цифрового рубля. Особенно важно это в контексте борьбы с социальной инженерией и мультивекторными атаками на клиента, где ИБ-подразделения банков часто становятся первой линией защиты. Платформа ЦБ должна учитывать эти риски как неотъемлемую часть операционного контура».

Но, возможно, Госдума и ЦБ РФ уже провели все необходимые исследования, чтобы гарантировать, что цифровой рубль будет безопасным? Российская отрасль ИБ поставлена сейчас перед фактом, что ей придётся заниматься в будущем обеспечением безопасности финансовых транзакций с использованием цифрового рубля. Но вопрос оценки будущих рисков и устранения возможных проблем в архитектуре решения оказался выведенным из поля рассмотрения.

«Что касается вопроса арбитра, на текущем этапе мы наблюдаем явный нормативный разрыв между статусом цифрового рубля как безналичных денег, являющихся обязательствами ЦБ, и отсутствием у самого регулятора функций прямого взаимодействия с пользователями, – добавил Дмитрий Пойда. – Это порождает правовую неопределённость в части распределения ответственности между участниками системы. С одной стороны, Банк России как оператор платформы несёт ответственность за целостность и непрерывность транзакционной инфраструктуры, а с другой, уполномоченные банки выступают интерфейсом для конечного пользователя и, по сути, становятся «лицом» цифрового рубля в розничной среде.

В случае спорных ситуаций — будь то ошибка транзакции, задержка проведения платежа или сбой в процессе идентификации — гражданин априори будет обращаться к банку, а не к ЦБ, и здесь важно чётко регламентировать механизмы перераспределения ответственности. На мой взгляд, требуется внедрение многоуровневой арбитражной модели: первичная обработка претензий — за коммерческим банком, анализ технических сбоев платформенного уровня — за ЦБ, а финальным звеном должен выступать специализированный орган досудебного урегулирования по аналогии с институтом финансового уполномоченного».

Вместо послесловия

На пресс-конференции не было ажиотажа с вопросами к спикеру по поводу цифрового рубля. В основном задавались вопросы о текущей законодательной деятельности Госдумы на финансовом рынке, тема цифрового рубля была фоновым дополнением. В то же время Анатолий Аксаков не избегал вопросов по этой теме и был готов обсуждать их.

Пока сложилось впечатление, что российские законодатели готовы к широкому диалогу с рынком и понимают важные изменения, которые несёт внедрение цифрового рубля в России. Однако чувствуется жёсткое ограничение со стороны регуляторных и исполнительных органов, которые рассматривают цифровой рубль в рамках только своих задач. Безусловно, они осознают важность происходящего. Но вызывают опасения активность зарубежных участников рынка, которые заявляют о широкой программе проверки безопасности собственных цифровых национальных валют.

Рисунок 5. Пресс-конференция Анатолия Аксакова в ММПЦ «Россия сегодня»

Выводы

На пресс-конференции в Москве председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил проведение пилотных проектов по внедрению цифрового рубля. Он отметил, что объявленные ранее сроки по его массовому внедрению на рынке будут выдержаны.

В то же время он отметил, что все необходимые работы по проверке безопасности цифрового рубля проводятся компетентными органами, которые в состоянии обеспечить поставленные цели. Но цифровой рубль не рассматривается ими сейчас как российская версия создания цифровых активов типа CBDC. В этом случае задача безопасности цифрового рубля значительно расширяется, поэтому участие российской ИБ-отрасли в подготовке нового финансового механизма в России могла бы быть полезной, считают эксперты отрасли.