Появились ли адекватные российские альтернативы системам виртуализации «большой тройки»? Чего не хватает российским системам? Эти вопросы обсуждали эксперты на круглом столе «Виртуализация, итоги “трёхлетки”. Виртуализация — снова скучно и неинтересно?», который прошёл на конференции IT Elements.

- Введение

- Итоги трёх лет импортозамещения

- Проблемы российских гипервизоров

- Угрозы и защита от них

- Выводы

Введение

И в России, и в мире в виртуальной среде работает 95% серверов. Причины тут очевидны, и они лежат в экономической плоскости. Применение виртуализации позволяет повысить эффективность использования оборудования, снизить затраты на персонал и повышать гибкость использования инфраструктуры, перераспределяя ресурсы в зависимости от нагрузки на системы.

До известных событий почти весь российский рынок систем виртуализации принадлежал зарубежным поставщикам «большой тройки» — VMware, Microsoft, Citrix. Причём VMware занимала доминирующее, даже подавляюще доминирующее положение. Отечественные системы в 2022 году только начинали появляться.

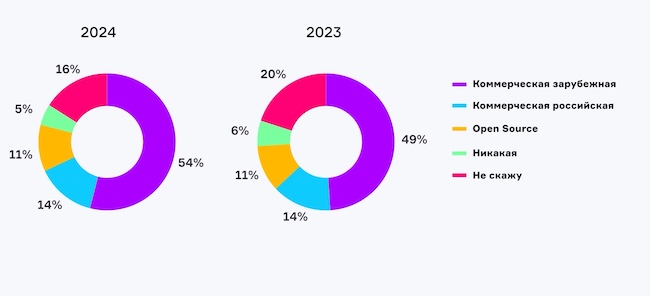

После ухода иностранцев российский рынок, по данным iKS-Consulting, просел на треть. Однако на расстановке сил в системах виртуализации это никак не сказалось. И такая ситуация продолжалась как минимум до начала 2024 года. Например, зрители февральского эфира 2024 года всё ещё отдавали предпочтение зарубежным продуктам (рис. 1).

Рисунок 1. Ответы зрителей AM Live об использовании систем виртуализации в 2023–2024 гг.

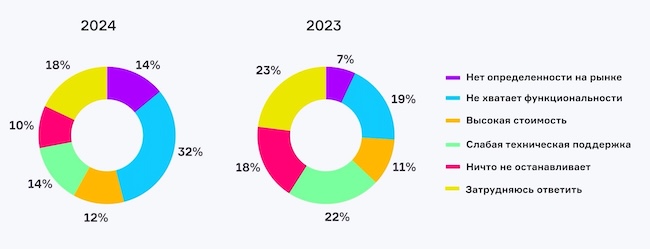

Во многом такая ситуация была обусловлена объективными причинами. На конференциях, которые проходили в 2022–2023 годах, многие специалисты сетовали на то, что из отечественных систем виртуализации ни одна не соответствовала предъявляемым требованиям. Бывало и так, что из 9 систем 6 просто не запускались без привлечения сотрудников техподдержки разработчика. Зрители эфира AM Live назвали в качестве значимых недостатков также высокую цену и плохую техническую поддержку (рис. 2).

Рисунок 2. Главные препятствия для перехода на российские системы виртуализации в 2023–2024 гг.

Однако количество игроков на рынке быстро росло. Если в феврале 2024 года их было чуть больше 20, то в 2025 году, как отметил директор департамента виртуализации и контейнеризации «Инфосистем Джет» Дмитрий Горохов, открывая круглый стол «Виртуализация, итоги “трёхлетки”. Виртуализация — снова скучно и неинтересно?» (рис. 3), уже немногим не дотягивало до сотни. И количество переросло в качество: российские системы виртуализации достигли вполне приемлемого уровня функциональности.

Рисунок 3. Участники круглого стола по виртуализации на конференции IT Elements

Итоги трёх лет импортозамещения

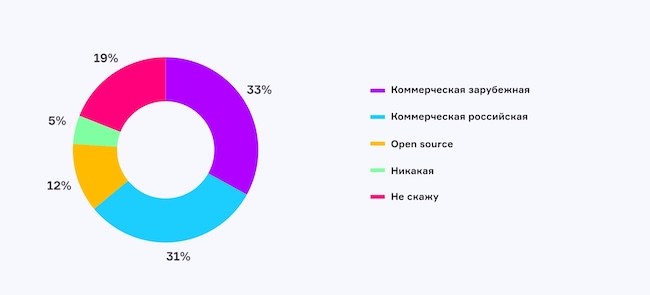

По консенсусному мнению участников дискуссии, российские продукты достигли уровня, позволяющего их применять не только на второстепенных участках вроде тестовых сред или разработки, но и для развёртывания продуктивных систем. Как показал опрос участников эфира AM Live, который состоялся в феврале 2025 года (рис. 4), доля российских систем сравнялась с зарубежными, тогда как раньше она была существенно меньше.

Рисунок 4. Ответы зрителей эфира AM Live 27 февраля 2025 года об используемых ими системах виртуализации

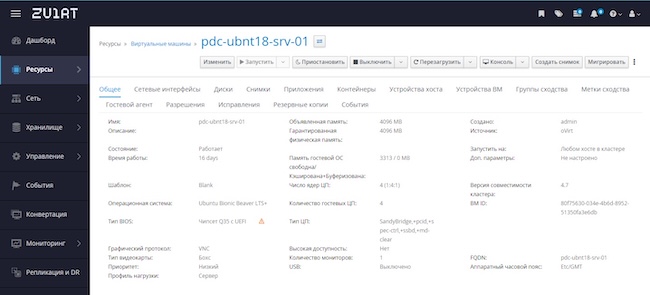

Также повлияла и политика регуляторов, прежде всего необходимость использования российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) уже с 1 января 2025 года. Именно эту причину для ускоренного внедрения отечественных продуктов назвали руководитель центра развития ИТ‑инфраструктуры АЛРОСА Николай Петров и начальник управления сопровождения виртуальных и терминальных сред «Альфа‑Банка» Павел Мещеряков. Причём в «Альфа-Банке» на старте проекта был лишь тестовый стенд с отечественным гипервизором zVirt (рис. 5).

Рисунок 5. Консоль управления zVirt

Однако в некоторых компаниях, как отметил независимый эксперт Евгений Коган, уже накопили приблизительно двухлетний опыт применения отечественных систем виртуализации для практических задач, в частности, для развёртывания учётных систем на платформе 1С.

Николай Петров поделился опытом использования технологий частного облака с 2023 года. Опыт, однако, оказался не вполне однозначным. И в целом переход на российские продукты часто давался тяжело.

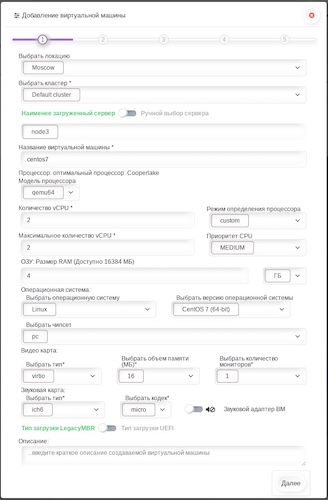

А вот вопрос об открытости кода оказался второстепенным. Как отметил Николай Петров, с одной стороны, действительно проще работать с продуктом, который знаешь. С другой стороны, по результатам тестирования был выбран проприетарный продукт SpaceVM (рис. 6). Остальные участники круглого стола остановили свой выбор на zVirt, основа которого — продукт с открытым кодом oVirt, но, по их словам, данное требование не было приоритетным при выборе. Во главу угла ставились функциональные возможности, тогда как природа ПО, как отметил независимый эксперт Сергей Коняшкин, дело десятое. Однако, как показывают результаты эфиров AM Live, продукты с открытым исходным кодом применяет восьмая часть зрителей, и эта доля с 2023 года остаётся стабильной.

Рисунок 6. Создание виртуальной машины в SpaceVM

Проблемы российских гипервизоров

Несмотря на то что российские продукты достигли определённого уровня зрелости, пригодного для реального использования, скучать ИТ-специалистам они всё же не дают. Как отметил Евгений Коган, опираясь на личный опыт использования систем на базе OpenStack и zVirt, для каждого из этих полюсов характерны свои проблемы.

Основной проблемой систем на базе OpenStack — например, инфраструктуры частного облака от VK — Евгений Коган назвал то, что данная платформа не предназначена для тех систем, где критически важна стабильность работы отдельных виртуальных машин. Также там имеют место проблемы при высокой загрузке подсистемы хранения данных. И в целом данная среда, по его оценке, не очень подходит для высоконагруженных систем.

Основная претензия к zVirt, по мнению участников дискуссии, — проблемы с масштабированием. В ряде случаев сложности, как обратил внимание Николай Петров, могут возникать уже тогда, когда количество серверов в кластере достигает 20. По оценкам других участников круглого стола, порог уверенной работы всё же несколько выше, около 50–60, иногда даже чуть больше.

Другой проблемой, которую назвали все без исключения участники круглого стола, является более трудоёмкое администрирование российских продуктов. Так, Евгений Коган обратил внимание на довольно сложное управление, в частности, разные политики хранения и использование большого количества сетевых подключений. Николай Петров также назвал высокую трудоёмкость администрирования характерной чертой российских систем виртуализации.

По мнению Сергея Коняшкина, другой проблемой являются сложности с интеграцией, причём выход каждого нового релиза ломает механизмы интеграции. Как подчеркнул Павел Мещеряков, проблемы с интеграцией вызывают трудности с обеспечением мониторинга и управления инфраструктурой.

С другой стороны, Сергей Коняшкин отметил, что острота многих проблем, которые ещё недавно казались принципиально нерешаемыми, заметно снизилась. Их научились решать, а многие удалось устранить.

Евгений Коган при этом предостерёг российских вендоров от того, чтобы пытаться повторять все функции популярных зарубежных продуктов. В таком случае есть риск получить тот же VMware образца 2022 года. При совершенствовании продуктов, по его оценке, необходимо ориентироваться на пожелания пользователей, в приоритетном порядке реализуя наиболее востребованные функции.

Угрозы и защита от них

С одной стороны, примеры атак на виртуальную инфраструктуру с довольно неприятными последствиями были. Самым крупным стал инцидент, который произошёл в ночь на 17 марта 2024 года. Тогда была совершена кибератака на инфраструктуру MTS Cloud (сейчас MWS Cloud). Она затронула три ЦОДа — в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане. По неофициальным данным, злоумышленники проникли в консоль управления VMware и уничтожили виртуальные диски, где располагались ресурсы клиентов. Каким образом атакующие это сделали, не сообщалось.

Как отметил Дмитрий Горохов, в России основным способом атак на серверы виртуализации является взлом учетных данных. Эксплуатация уязвимостей встречается намного реже.

Как подчеркнул Сергей Коняшкин, которого поддержали остальные участники дискуссии, защиту инфраструктуры необходимо строить на уровне приложений, а не гипервизоров или платформ виртуализации, причём это относится к защите и от сбоев, и от атак. Методы обеспечения кибербезопасности применительно к виртуальной инфраструктуре, по его оценке, ничем принципиально не отличаются от тех, которых необходимо придерживаться в традиционной физической.

Как отметил Павел Мещеряков, добиться времени восстановления сервисов, которого требуют банковские стандарты, на уровне виртуальных машин просто невозможно. Метрокластеры, где отказоустойчивость обеспечивается на уровне виртуальных машин, по мнению Евгения Когана, имеет смысл строить исключительно для ограниченного круга унаследованного ПО.

Что касается мер поддержания ИБ, то, по мнению Евгения Когана, необходимо использовать сегментацию сетей и ролевую модель доступа к ресурсам. Также необходимо вовремя устанавливать все обновления безопасности. Тем более, как обратил внимание руководитель группы экспертов BI.ZONE по исследованию уязвимостей Павел Блинников в интервью для Anti-Malware.ru, все существующие гипервизоры написаны на потенциально опасных языках программирования, и такая ситуация продлится ещё как минимум 10 лет.

Также участники дискуссии назвали полезным механизмом поддержания безопасности в виртуальной инфраструктуре программно определяемые сети (SDN). Евгений Коган предостерёг от их использования в качестве средств защиты платформ, однако как инструменты сегментации сетей они очень удобны и эффективны. Как поделился личным опытом Николай Петров, SDN демонстрирует вдвое более высокую эффективность по сравнению со средствами межсетевого экранирования.

Выводы

Российские системы виртуализации достигли базового уровня функциональности, которой достаточно для использования в продуктивных системах. Однако отечественные продукты серьёзно уступают лидерам по масштабируемости и при этом более трудоёмки в администрировании и интеграции. Преодоления данных сложностей эксплуатанты ждут от вендоров сильнее всего.

Также пользователи призывают вендоров не стремиться к тому, чтобы повторять зарубежные продукты трёхлетней давности, а сосредоточиться на реализации потребностей потенциальных заказчиков. Это позволит создать по-настоящему конкурентоспособные продукты, востребованные не только на российском рынке.